最新消息

- 新聞快遞

農曆春節來走春 工藝中心2026春節「攏馬有春」系列活動即將登場

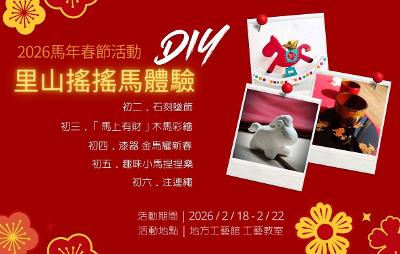

農曆春節,是走出家門、迎接新年的最好時節,國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱工藝中心)於2026年農曆春節期間特別策劃「攏馬有春」系列活動,集結工藝展覽、工藝好市、街頭表演、工藝開講等豐富內容,並推出明信片集章、多樣工藝DIY體驗及VR360沉浸式體驗等活動,打造兼具年味與工藝溫度的走春場域,邀請民眾在新春假期走進園區,用工藝迎接嶄新一年。 為替春節系列活動暖身開場,工藝中心日前推出「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」活動,由南投縣慕陶書法學會與南投縣向日葵幼兒園共同參與推動,以藝術與幼兒教育的跨域合作,以工藝視角重新詮釋書法藝術,結合書法藝術、在地農業素材與生活工藝,透過共學教育的方式,引領幼童們於自然場域中親近書寫藝術,體驗節慶文化的生活樣貌,為年節增添深刻的文化記憶。 工藝中心主任陳殿禮表示,書法體驗是「攏馬有春」春節系列中具文化教育意義的活動之一,透過工藝作為媒介,串聯教育、生活與節慶,讓文化學習自然融入日常,呼應工藝中心倡議的「漫活SLOHAS—漫幸福・活自在」理念。延續迎春氛圍,工藝中心今(8)日辦理「2026漫幸福・迎春賀歲—春聯揮毫」寫贈活動,邀請12位書法名家現場揮毫,免費寫贈春聯,為新的一年帶回滿滿祝福。 此外,工藝中心生活工藝館五樓全新親子共融體驗空間「工藝玩玩聚」將於春節期間正式開展,成為「攏馬有春」系列活動中,深受親子族群期待的重要亮點。「工藝玩玩聚」以工藝五感體驗為核心,融合遊戲性、互動性與教育性,打造全國首座以兒童工藝為理念的常設空間,翻轉傳統參觀模式,讓孩子在遊戲中親近工藝、在互動中理解文化。展覽以工藝大師顏水龍作品為工藝教育的出發點,透過馬賽克拼貼磁鐵牆、編織互動牆及植物染軟積木等體驗設計,引導孩子動手操作、感受材料特性,在探索與創作中培養專注力與想像力。展場並朝向視障友善設計發展,透過可觸摸、可感知的展示形式,讓工藝自然融入日常生活,成為陪伴孩子成長、溫暖而深刻的文化力量。 春節期間,臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館及苗栗工藝產業研發分館於2月18日至22日(大年初二至初六)開館不打烊,「攏馬有春」系列活動從展覽、市集到集章體驗,內容豐富多元,誠摯邀請民眾闔家走春,在熱鬧與靜謐交錯的工藝場域中,感受農曆節慶的氛圍,迎接一整年的好運與幸福,相關活動資訊及報名方式請至工藝中心官網或官方臉書查詢。 《2026農曆春節系列活動「攏馬有春」》 ★工藝展覽★工藝體驗★工藝好市★工藝開講★工藝茶席★集章活動 活動日期:2月18日(初二)-2月22日(初六) 活動時間:09:00-17:00 活動資訊:工藝中心官網最新活動查詢(http://www.ntcri.gov.tw)。

- 新聞快遞

國立臺灣工藝研究發展中心攜手亞洲大學共構工藝人才培育體系 打造工藝活水湖的跨域培育平台

國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱工藝中心)與亞洲大學1月27日正式簽署合作備忘錄(MOU),建立長期且制度化的合作機制,合作內容涵蓋工藝知識建構、人才培育、實作與實習、國際交流,以及產業與市場對接等面向,攜手推動產學合作,共同建構具前瞻性的工藝人才培育與資源整合平台,深化臺灣工藝於教育、產業與國際層面的整體發展。簽署儀式中,雙方以天然漆器紀念盤簽名留念,紀念盤以天然生漆結合雷射雕刻製作,象徵在傳統工藝基礎上融合當代技術與創新思維,展現雙方攜手推動臺灣工藝持續前行的合作精神。 此次與亞洲大學的合作,呼應中心所提出的「工藝活水湖」發展思維。工藝如同活水系統,仰賴來自在地文化、技藝與材料的內生動能,並結合教育、設計、產業與國際交流等外部系統的河水引流;當工藝成為一種可被生活、可被共享、可被永續的流動系統,善藝便能循環,地方便能被活化,而工藝將漫波出去,引活水回來,在湖中來去,成海納百川,將在漫流之中,形成生態系,生生不息。透過本次合作,雙方將整合工藝中心的場域實踐、研究與平台經驗,結合亞洲大學跨域教學與國際能量,共同建構更完整的工藝人才培育體系,強化工藝與生活、產業及國際的連結。 未來將整合校內跨領域研究與教學資源,支持工藝研究、創新實作與市場行銷策略,促進學術成果、設計創意與產業需求之間的有效對接,培育兼具文化理解、實作能力與國際視野的工藝與設計人才。 雙方於交流中聚焦三大合作方向。第一,建構工藝人才培育架構:從基礎技能、實作訓練到數位工具與智慧製造等進階面向,串聯全臺工藝之家、社區據點、教學場域與工坊資源,與學校合作培育中高階人才,形成人才培育的完整路徑。第二,推動國際化與交流:規劃國際工作營與交流計畫,吸引海外師生來臺,並鼓勵學生參與國際競賽與跨國合作,提升臺灣工藝的國際能見度。第三,深化ESG與企業合作:強化工藝與企業ESG策略的對接機制,透過工作項目盤點與成果指標,促進資源媒合,擴大工藝對社會與環境的正向影響。 此次MOU簽署是長期合作的重要起點,未來將設立對接窗口與工作小組,持續推動具體合作計畫,期盼結合學術能量與工藝場域實踐,共同促進臺灣工藝人才培育、產業發展與國際交流,形成人才、文化與社會共好的正向循環。

- 錄取公告

2026臺灣工藝學院 大專院校教師寒假工藝創作工作營錄取名單公告

(一) 漆藝實驗室:蓬萊塗 ReDesign數位轉化創新研習 (6位) 蔡儒、黃菡、李芬、顏年、陳玉、林賢 (二) 纖維實驗室:以山為名/纖維立體實驗 (7位) 賴足、施妃、張惠、湯君、葉俐、蕭宸、鄧珊 (三) 金工實驗室:好日子-錫藝生活道具體驗營 (5位) 歐宜、陳妙、廖淇、陳豪、兵滿 (四) 竹藝實驗室:探索竹藝的無限可能 (5位) 張德、黃敏、張綾、康盈、李珠 (五) 木藝實驗室:《From File to 木》-木質數位工藝 (2位) 陳宗、張權 (六) 陶藝實驗室:材質x 3D列印結合應用 (8位) 湯川、陳勝、羅志、王華、黃玲、楊惠、莊量、徐菊 ※以上名單以報名順序排列

- 展覽訊息

「福韻臺灣-社區聚落工藝特展」在宜蘭傳藝中心巧藝館

114年12月5日至115年4月6日於宜蘭傳藝園區巧藝館2樓共同推出「福韻臺灣-社區聚落工藝特展」,集結國立臺灣工藝研究發展中心輔導與策劃之全臺十四個具代表性的社區工藝及工藝聚落團隊,呈現「臺灣社區工藝產業培力補助計畫」及「工藝聚落振興發展補助計畫」近年推動的具體成果,引領民眾從在地社區視角觀看臺灣工藝的文化脈絡;本展同時也展示花蓮光復鄉工藝,特別協助花蓮光復鄉串連與陪伴當地竹、籐、漆藝等工作者,並輔導當地國小手捏燒製鏟子、怪手、雨鞋、等小陶藝品進行展出與協助在地工藝文化推介。 宣傳影片連結:https://youtu.be/rhwlGs_MwEs?si=NJNBiuOxCSn4alQk

- 補助徵選

115年工藝聚落振興發展補助計畫公告

本中心115年工藝聚落振興發展補助計畫公告及說明會。 即日起至3月2日(一)下午5點止,歡迎各地方政府、組織團體之聚落提案申請。 一、補助期間 自計畫核定簽約至115年11月02日止。 二、申請方式 依簡章規定申請計畫提案,並於115年3月2日(一)下午五點前截止受理,將申請文件送至本中心苗栗工藝產業研發分館。(以郵戳為憑) 三、補助金額 本補助計畫經遴選通過者,每一提案單位最高補助新臺幣50萬元,補助執行方式、項目、金額及相關規範,詳如「115年度工藝聚落振興發展補助計畫申請須知」。 四、補助說明會 有關本補助計畫說明會,訂於115年2月10日(二)下午1點30分,假本中心(草屯本部)行政大樓三樓寰宇廳舉辦「115年度工藝聚落補助計畫說明會」,歡迎踴躍報名參加,說明會時間如有更動將另行通知,工藝聚落補助計畫說明會報名表單連結如下: https://docs.google.com/forms/d/1VtUNmupOxBpdFNZlez017Dk_SS-y3oYyvDdGbk8D8fQ/edit 五、聯絡窗口 本中心苗栗工藝產業研發分館 037-222-693 分機 104 黃先生。

多媒體影音

114年【《刺繡小餅乾》刺繡教學工作坊】花絮影片

《刺繡小餅乾》刺繡教學工作坊|課程花絮

一針一線繡出屬於自己獨特風格的《刺繡小餅乾》,用心創作出展現心情的手感作品!

課程日期|114.12.06、07、20、21

授課講師|粘碧華藝師(國家工藝成就獎得主)

八種刺繡基礎針法一次學~

1.「鎖針」(Chain Stitch)

2.「雙向羽狀交叉鎖針」(Spanish Knotted Feather Stitch)

3.「錫蘭針」(Ceylon Stitch)

4.「鎖邊」(Buttonhole Stitch)

5.「珊瑚針」(Coral Stitch)

6.「梵戴克針」(Vandyke Stitch)

7.「法國文藝復興綁針」(French Renaissance Tied)

8.「鎖鍊編結針」(Knotted Cable Chain)

經濟體驗平台

創造工藝在地價值

經濟體驗平台專區致力提供臺灣各地工藝學習資源網絡,匯聚原創工藝好物,分享檢測修護知識,帶動工藝體驗經濟,以達工藝文化平權近用與實踐